Kuwasawa 2025桑沢2025令和6年度卒業生作品展

Shinozaki Takashi Seminar篠崎隆ゼミ

Theme:観察すること、そして身体へ

- fair馬瀬 日向子

- 空間に幸せを広げる「空気以上家具未満、パーテーション以上棚以下」の作品である。自立するはずのない布が自立している不思議さや、布の柔らかさ、不定形さが、空間に存在していることを感じさせないような佇まいをつくり出す。帰り道に拾った小さな植物や摘んだ花、自分のお気に入りのものなどをそこに置き、ふとした瞬間に置いたものが目にとまり、記憶が蘇ることで空間に幸せが広がり漂うのではないかと考える。

Higo Yuko Seminar比護結子ゼミ

Theme:わたしのオクシブ

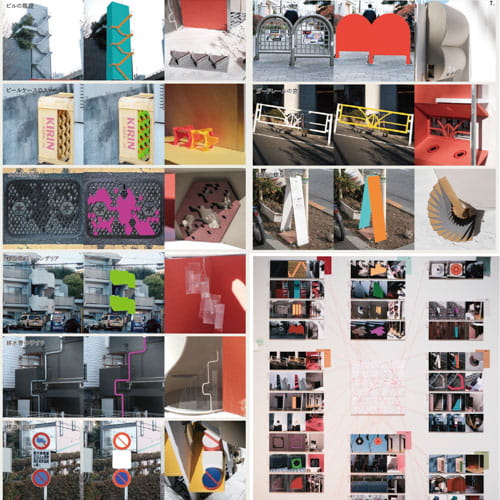

- 奥渋谷 briCOLLAGE小野 翠

- 建築の生成過程に疑問を持った。空間や建築がもっと我々の日常と地続きにならないだろうか。そこで日常に存在する様々なモノを元に、空間や建築を構成する手法とプロセスを研究した。「奥渋」と呼ばれる神山町エリア300m × 300m を敷地とし、そこで見つけたモノを一定のルールに基づき組み合わせ、1つの建築を作る。見つけるモノは、奥渋にある民家の壁、水たまり、道路標識、道端に落ちる影など、様々。実際にこんな建築が生まれれば「この床、私の家の外壁の形なんだよね」なんて会話が生まれたりするのだろうか。

Commercial Interior Design B + Residential Interior Design B[夜間部]商空間B+住空間B

Theme:KAMIYAMA-CHO COMPLEX

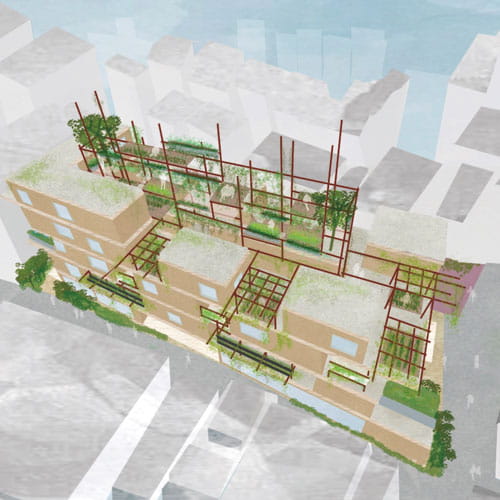

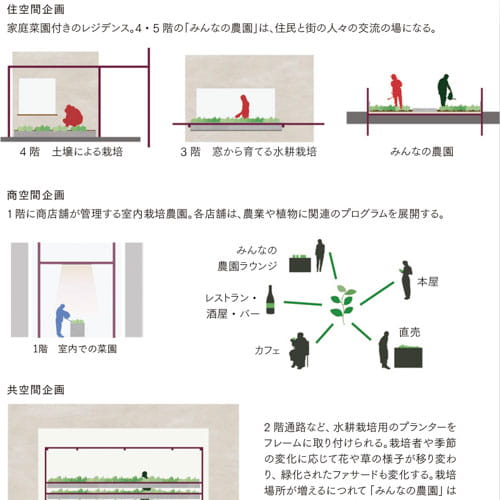

- 再耕 - KAMIYAMA AGRILIFE -西浦 優

- 渋谷区神山町は高級住宅地と商業地域が混在する。かつて鍋島家の農園が広がり、川を利用した稲作や茶園の風景があった。しかし現在では川が暗渠となり、自然の面影は失われている。本提案では、かつて神山町に根付いていた「農業」や「自然」を、フレームを介して建築全体で「再耕」し、新たな農業体験を創出する。農業を通じて人と自然、文化だけでなく、フレーム自体も成長し、神山町に緑のシンボルを生み出す。農園は、住民と商業がつながる場となり、多様な人々が交流できる空間を創出する。

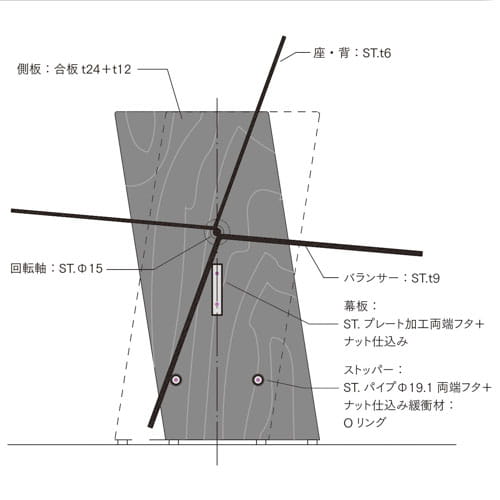

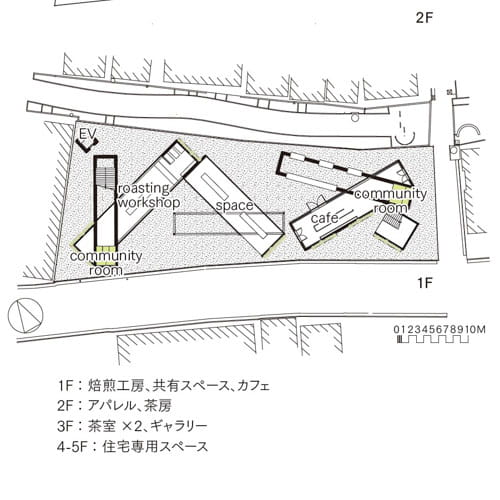

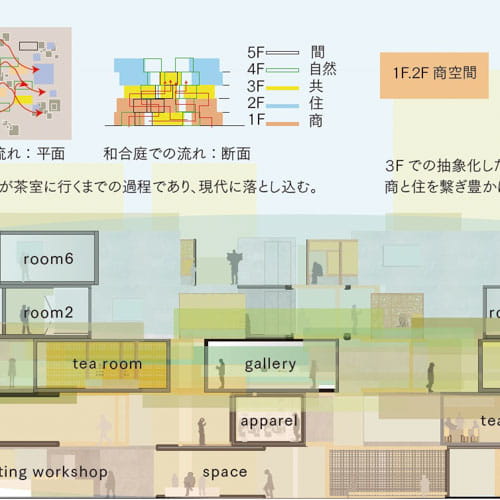

- 和合庭(わごうてい)保坂 亮輔

- 神山町は現在、オフィスビルや老舗商店、カフェが並ぶ直線的で無機質な町並みが広がっているが、俯瞰して見ると賑やかな渋谷駅周辺と落ち着いた富ヶ谷の住宅街のちょうど中間に位置し、人や景観にどこか曖昧で柔らかな空気が漂っている。明治時代には茶畑が広がっていた。その歴史的背景を踏まえ、茶の湯文化にある「露地(庭)から茶室へ」という空間構成や、「招く・招かれる」という人と人との関係性、そして日本建築の特徴である「虚(うつ)空間=余白・間」を現代に再解釈し、柔軟で可変的な空間として再構築する。

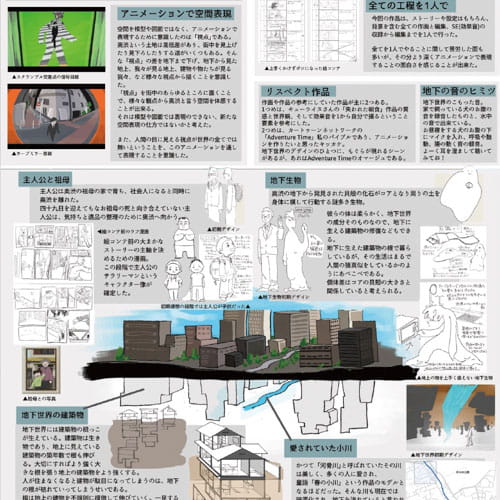

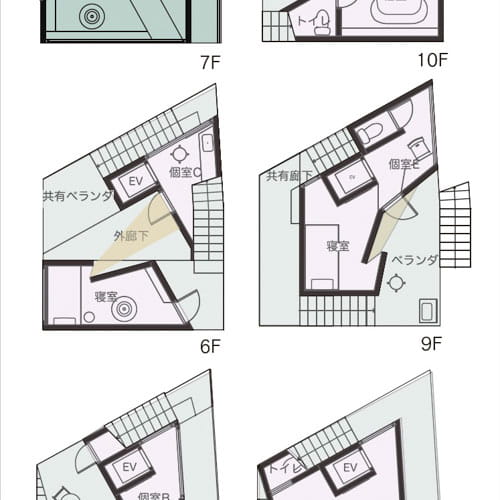

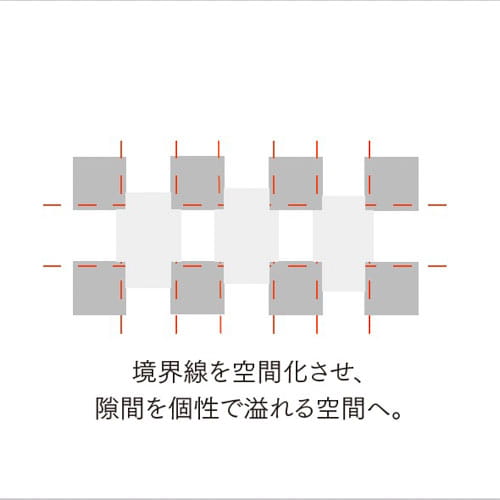

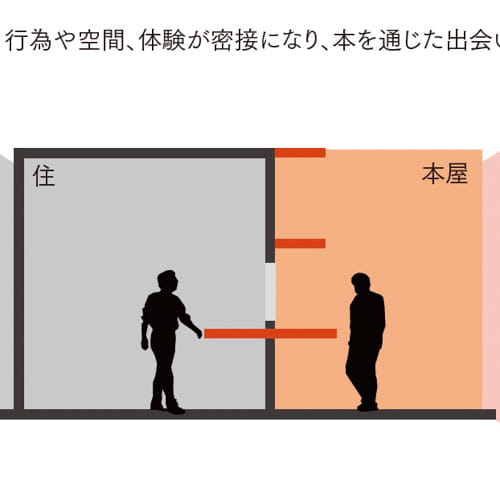

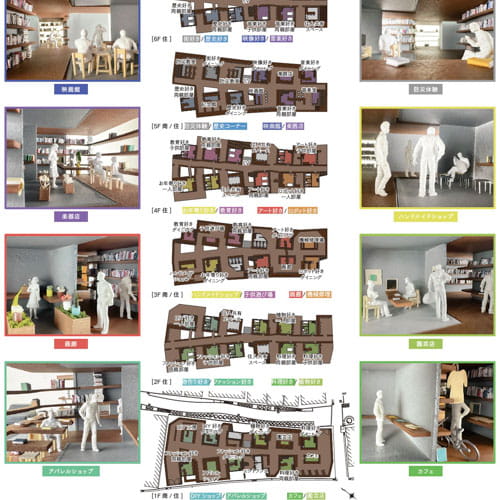

- 本で繋がる街の家 -「伱間」がつなぐ、本と人と街 -武井 龍生

- 人と人との出会いや交流が生まれる建物の隙間を「伱間(すきま)」と名付ける。タワー型の独立した住空間の間に、本棚で構成された空間を差し込むことで、個人と街との新たな関係性を生み出し、街並みにも緩やかなつながりと広がりをもたらすことを目指す。この「伱間」」は、都市生活者のプライバシーを守りつつ、来訪者が立ち寄れる「交流が生まれる専門書店」として機能する。また単なる商業施設ではなく、日常に溶け込む暮らしの一部となり、本を介して趣味を深めたり、偶然の出会いや新たな発見を生み出す場となる。

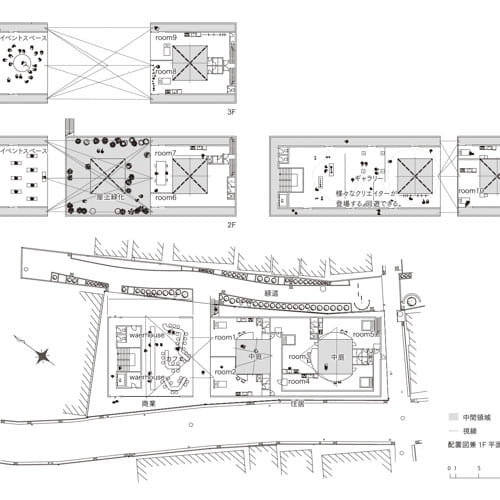

- 何もない空間前川 彩水

- 神山町の高層ビルが多いエリアで、光と影のコントラストにより自然の要素を感じさせ、都市の喧騒から解放される住宅と商業の複合建築。人々の繋がりが希薄になりがちな現代。他者を認識し、共に自分を認識できるよう、商業空間ではさまざまなイベントや展示を開催する。建築は空間を提供するものであるが、空間の意味や価値は人によって見出されると考える。人がどう過ごしどう感じるかで建築の存在意義を生みだしてほしい。建築物はただの箱に過ぎないが、人が存在することに意味を持つ箱になることを目指す。