桑沢デザイン研究所スペースデザイン科の非常勤講師に桑沢の教育についてインタビューする企画の第二弾。桑沢の卒業生で長年コム・デ・ギャルソンの店舗デザインを手掛けるなど活躍された河﨑隆雄先生に話を伺った。

インタビュー・文 大松俊紀(スペースデザイン科専任講師)、並木千香(教務助手)

カワサキ・タカオ・オフィスでのインタビュー風景(左が大松専任講師、右が河﨑先生)

河﨑隆雄 先生

Takamo, KAWASAKI

大松:まず、桑沢を選んだ理由から教えてください

河崎先生:インテリアデザインという名前がまだ一般的ではなかった時代で、我々が選べるのは建築か大工くらいでした。桑沢はその中間にある「インテリアデザイン」を学べると知って、面白いなと思って。「建築」ってカタいじゃない。それは自分の性格にあっていないのではと。

大松:インテリアデザイナーになろうと決心されたのは?

河崎先生:僕は家具をやりたい気持ちがあって、はじめは天童木工に入ったんです。卒業制作で発泡ウレタンの椅子をつくったんだけど、天童木工で桑沢の先輩が設計課長をしていたツテで、そこから材料を提供してもらってね。実際手でつくってみたら、家具って面白いなと思って。そこで3 年半くらい働いたかな。建築事務所や、インテリア事務所から受注して打ち合わせし、制作することが桑沢の課題の延長のように感じられて楽しかったですね。その後、西武の家具装飾に行き4 年半、それからタカミデザインというデザイン事務所で6 年半働きました。ある程度経験も積めてきたから、タカミさんに相談して独立しました。桑沢の同級生で既に独立していたグラフィック専攻の友達の事務所の一角を借りて。34 歳のときかな。その彼がコム・デ・ギャルソン(以下、ギャルソン)のグラフィックの仕事をしていました。その流れでファッションショーや店舗の設計を手伝いながら、一緒にストロベリーフィールズという事務所をつくって、彼がグラフィック、僕がインテリアを担当し、そこでお互いが得た情報でリカバーしあえるというようなやりかたをしました。一緒にものを考えるけど、やるのは個人というかたちで。このコラボはけっこう効果的でしたね。しかし彼が若くして亡くなってしまってね。グラフィックの方も僕が面倒を見てくれないかと言われたんだけど、僕はそれはやらないほうがいいと思って、その事務所は解散し、その後は一人でインテリア事務所をつくって、ギャルソンなどのデザインを手掛けました。

大松:ギャルソンはいつ頃までやっていたのですか?

河崎先生:2003 年ごろまでです。川久保さん(川久保 玲:コム・デ・ギャルソン創始者)としては若手も育てたいという意向もあって、定年で引退した恰好ですね。

大松:川久保さんと仕事をしてどうでしたか?

河崎先生:面白かったですよ。川久保さんが考えるコンセプトで、いろんな店舗設計をやらせてもらったというのは僕にとってはラッキーでしたが、「河﨑はデザイナーとして登場していない」と、世間や雑誌でよく言われましたね。でもあくまでデザイナーは川久保さんで、僕がディレクターなんです。川久保さんの発想が成立するようにするのが僕の役目だという考え方でした。ですので「ギャルソンのインテリアデザインをやっている河﨑」として売ろうとは思わなかったですね。ギャルソンの仕事はギャルソンの仕事、BA-TSU(河﨑先生が店舗デザインを手掛けたファッションブランド)の仕事はBA-TSU の仕事、それぞれに合ったものをつくるというだけだから。

インタビュー風景(左が河﨑先生)

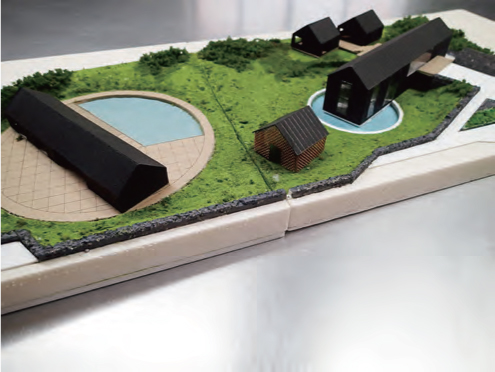

河﨑先生が現在韓国で計画中の美術館プロジェクトインタビュー風景

大松:話は変わりますが、桑沢で5 年ほど講師をしていただきましたが、いかがでしたか?

河崎先生:講義とか学問として考えるということは僕は好きではないから、デザインの現場を教えるという方が合うなと思って講師をしていました。それは生徒が現実の社会に出れば直面する部分で、こんな時どうしたらよいのかという対話だったら話をするのは可能かなと。川久保さんもそうでしたが、例えば新しい素材をどうやって使うかという議論をお互いがするわけです。あるいは現在あるものを店舗に転用するとすれば? とか。一緒にものを考えながら疑問や興味をもち、そこからあるものを引っ張りだすということが学生にとっても一番いいんじゃないかと。ヘンな知識は持たないほうがいいしね。いまの桑沢は分野間の横断が少なくなってきていると感じます。昔は教室が外のベランダでつながっていてね。あっちの授業で盛り上がっていると、向こうでは「なになに?」という感じになるし、それで授業が終わると「今日の内容は面白かったよ」とベランダでやり取りが始まるようなのが良かったですね。ですから、たい焼きみたいに同じような学生を養成するのではなく、そういった分野を超えたやり取りをすることで、それがお好み焼きやもんじゃ焼きになってもいいじゃないかと。

大松:先生が桑沢で学び、今の仕事にも影響していることは何ですか?

河崎先生:情報を仕入れて、それから自分のものにしてからどういう風に料理できるかというような「他者と自者」の部分が大事だということですね。課題を与えられたとき、誰かに頼ったり、それができる人や仲間に聞いてみたりした上で、自分なりにいろんなことをしてみて答えを持ってくる。その答えがペラペラなものは恥ずかしくて出せないじゃないですか。仕事でも、人が望んでいる以上の部分をやっておいて、初めて会話ができますよね。相手との交差点を一度通り過ぎるくらいまで自分のなかで発展系を考えておいてから対話することで、相手が考えてきた話に対して柔軟に対応ができる。そのためには普段から自分の持っている時間を常に解放しておいて、そこで何かに気がついたらメモをとったりして蓄積させておかないといけません。遊びもスタディも境目をつくらずに、遊びの中でも気づくことがあったらメモをして、何かあったときのために備えておく。考えを一度広げてから、まとめて、それを繰り返し絞り込んでいく。それをやらないと、相手を説得するだけのものにはなりません。

大松:桑沢卒の方々と他のデザイナーは少し違うところがあると思うのですが、それは何だと思いますか?

河崎先生:インテリアデザイナーと呼ばれようが、造形家と呼ばれようが何でもかまわないというような、職業の肩書きにあまり頓着してないという人が多いんじゃないでしょうか。例えば山田脩二(60 年リビングデザイン科卒)は写真家なのに、その後瓦師になったり、いろんなことをしていますよね。つまりそれは「山田脩二」というキャラクターとして存在していくという、「個」という存在が第一にある――桑沢という教育がそういう結果を生んでいると思います。倉俣史朗(56 年リビングデザイン科卒)はインテリアデザイナーというより「倉俣史朗」なわけ。内田繁(66 年リビングデザイン科卒)も同じ。そんなわけで、僕は自分を「インテリアデザイナー」と呼んだことがないですね。

大松:昔は「個」が教育の在り方だったんですか?

河崎先生:そうですね。授業が終わるとみんなが先生に寄っていって話し込んだり、そんなことを平気でやっていてね。「個」の集団だったね。最近はそれがなくなって、個性の少ない「群れ」になってしまっているのがちょっと寂しいかな。生徒も教わりに来ているというより、遊びに来ているという感覚になればもっと生き生きすると思う。それと、さっきの分野間の横断に関係するけれど、学生のスペースが7 階しかないのはどうなんだろうね。フリーなスペースを大幅に広げれば学校の風通しが良くなるし、いろんな情報が錯綜する場所になるんじゃないかと感じるんだよね。教室をふたつぐらい潰してフリースペースにして、そこで授業したっていいんだもん。壁があるから「ここは教える場」「ここは○○の場」と決まってしまっているけれど、そうではなくてフリーにパーティができたり、何にでも使えたりできるフレキシブルな空間がもっとあればいいよね。

大松:残念ながら、あのパーティションが開かれるのが卒展の時だけなんです。

河崎先生:そういうフレキシブルさを持ってないといけない。そのほうが桑沢らしさが出るんじゃないかな。教室の定員人数を決める必要なんてないよね。何人集まったからここでやろうとか、今日はふたつのクラスの合併だから、何人だからここを使おうとか、そういう学校のあり方がいいのでは。壁がなくて、例えば見えるところで他の学科の授業をやっているとか─そういう方がいいですよね。

河﨑先生のデスク。平行定規など、手描きの道具が並ぶ

事務所の壁に貼られた、寸法を示すメジャー

大松:最後に、桑沢の後輩に一言お願いします。

河崎先生:枠にはまりすぎないように。今の学生は満足感に満ちあふれているように感じます。僕が授業を受け持ったときの印象だけど、台湾や韓国、中国の学生の心構えと日本人のそれには差があります。日本人の学生は、満たされてはいないけれど満たされているような感じと不満感が入り交じったような、どっちなのか分からずに物事に臨んでいるような人間が大半です。留学生は学生からプッシュしてくるような存在感を感じます。もしかすると、日本ではデザインというものが普及しすぎた弊害かもしれないね。それにまみれて育っているからデザインは空気みたいなものなんだけれど、でもデザインで食いたい、というような不思議な感覚になっているのかもしれません。もう少しパワーを出してほしいと思います。良くいえば優等生だけど、見方によっては劣等生。だから「個」に迫力がない。「個」がしっかりあれば、周りに人がいっぱいいても、そこに「個」があることがすぐ分かりますが、さっき言ったように今の学生は「群れ」という意識で見えます。

大松:どういう状況でも「個」であるという意識が低いんでしょうね。ただ自分の小さな世界に入ってひとりの趣味を楽しむ「個」、それで終わりという感じはします。

河崎先生:例えば、美術館でじっくり一点ずつ作品を観ていく人が多いですよね。でも、ざっと観ていって、印象に残った部分だけ戻って観ていく、というやりかたをしてもいいわけです。そのほうが「自分の時間」を使えていますよね。優等生的に順番に観ると、終わって「観た」というだけになってしまう。しかし同じ絵でも見方が変わってきたりして、そうすると自分の時間で作品を観ていると言えるようになるのではないか。それが全ての物事に当てはまっている気がします。それから、根気のないのとかノリが遅いのとかいろんな学生がいるけれど、それが特性なんです。そういう人たちの「個」を伸ばしてやるのが教育でしょう。今では、我々の時代と違って、デザイン意識というものが染み付いている。でもそれを自分なりにもう一度見直して自分なりのデザインを組み立てていくことが大事です。一方で学生が独りで頑張んなきゃいけないと思ってると負けますよ。先生を防波堤だと思って、ぶつかってみたらいい。恥はかくのが当たり前。だけど図々しくなるにはある程度場数を踏んでいかないと。先生も、ええかっこしいじゃ困る。学生のうちに学生の特権をしっかり使ったほうがいいです。例えば、社会人がどこかのメーカーに行って質問したら怪訝な顔をされますよ。でも「学生です」って言ったら「そうか」といって教えてくれるよ。

大松:簡単に手に入る情報にはなんの価値もないですよね。例えばネットの情報など。

河崎先生:情報のその先に潜むものがある。例えば、その情報を仕掛けてる人間がいるわけです。情報を流した人は何を考えてるのかなということを感じながらものを見たら、同じものでも見方によって変わるんじゃないかな。要するに、鵜呑みにしたり、マジメに考えたらダメなんです。その辺のところで、教室の壁をとっぱらう口実ができますよね。昼は遊び場だから壁がない方がいいわけ。夜になったらそのスペースを自由に使って複数の先生が来て教える。デザインで成功している人もいれば、社会学や人文地理の人がいたり、そうするとそれが発展してゼミになっていくとか。特殊なデザイン研究所になればいい。デザインだけで七転八倒したって、しょせんデザインなんて大したことないんです。やはりどこかでジャンプして、どこかに隙間をつくって、そこに何を入れるとかいろんなこと考えた方がいい。最終的にはマジメにまとまるんだからね。一回ジャンプしないと盛り上がらないですよ。そうすると何か面白くなるんじゃないかな。未知のものとか、創成期って、大きなエネルギーを内在しているわけ。今の桑沢は休火山なんだよ。活火山にしようよ。

2015 年5 月15 日(金)河﨑隆雄先生の事務所にて