5月17日(土)1、2限目に行われた昼間部2年生「エレメントデザインⅡA」(片根嘉隆先生)の授業では、「生成するインテリアエレメント」という授業課題に対し、各生徒の構造・デザイン検討案の個人エスキースが行われました。

課題内容は以下(片根先生による課題文より抜粋)

はじめに身近にあるモノの構造や日常で起こる現象を多様な視点から観察し、そのモノの成り立ちを明瞭にとらえて把握してもらいます。次に複雑なモノの成り立ちをできるだけ単純な要素に分解して抽象化し、様々な素材を使用しながらモデルを組み立て直すことによって、エレメントデザインの核となる構造モデルを再構築します。それをもとに未分化でまだ目的や意味のない構造モデルの形を変化させながら、エレメントデザインを生成し空ていくことによって、既存の意味とは異なる新しい意味や機能を創出し、「人とモノ」や「モノとモノ」、「人と人」との間に新たな関係生や空気感が生まれることを制作と講評会を通して学びます。

この課題では実際に自分の手を動かしながら制作し、構造モデルが持っている特異性を活かす方法を考え続けることで、素材が持つ特性や部分と全体の関係性を理解してもらいます。材料の特性をしっかりと調べ、その可能性の範囲内で自分の手で製作可能なデザインにまとめあげること。原寸の実物を自分の手で作ることによって意匠と構造のバランス、そして自分がデザインしたものが出来る過程を理解することも目的のひとつである。様々なリサーチや実験を重ねながら、既存の考え方や環境にとらわれ過ぎずに自由で豊かな暮らしをつくっていくことを目的とした授業となっています。

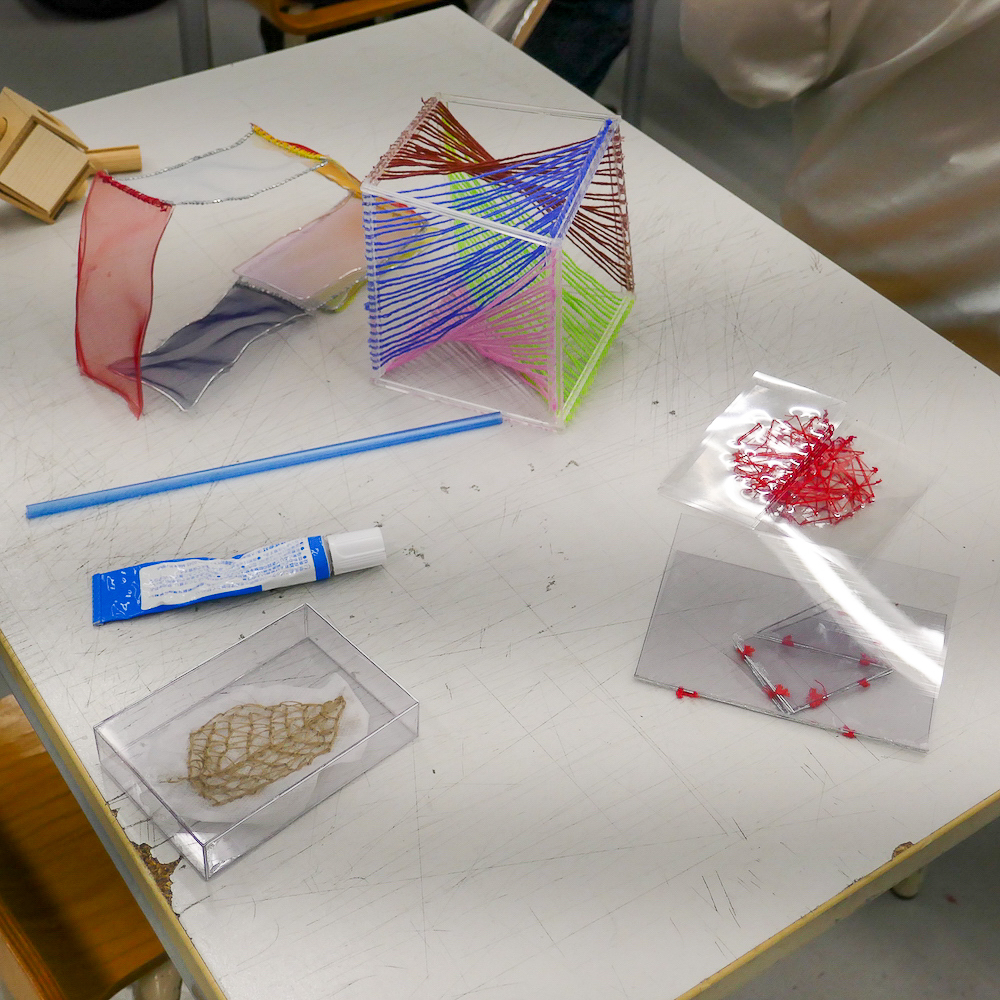

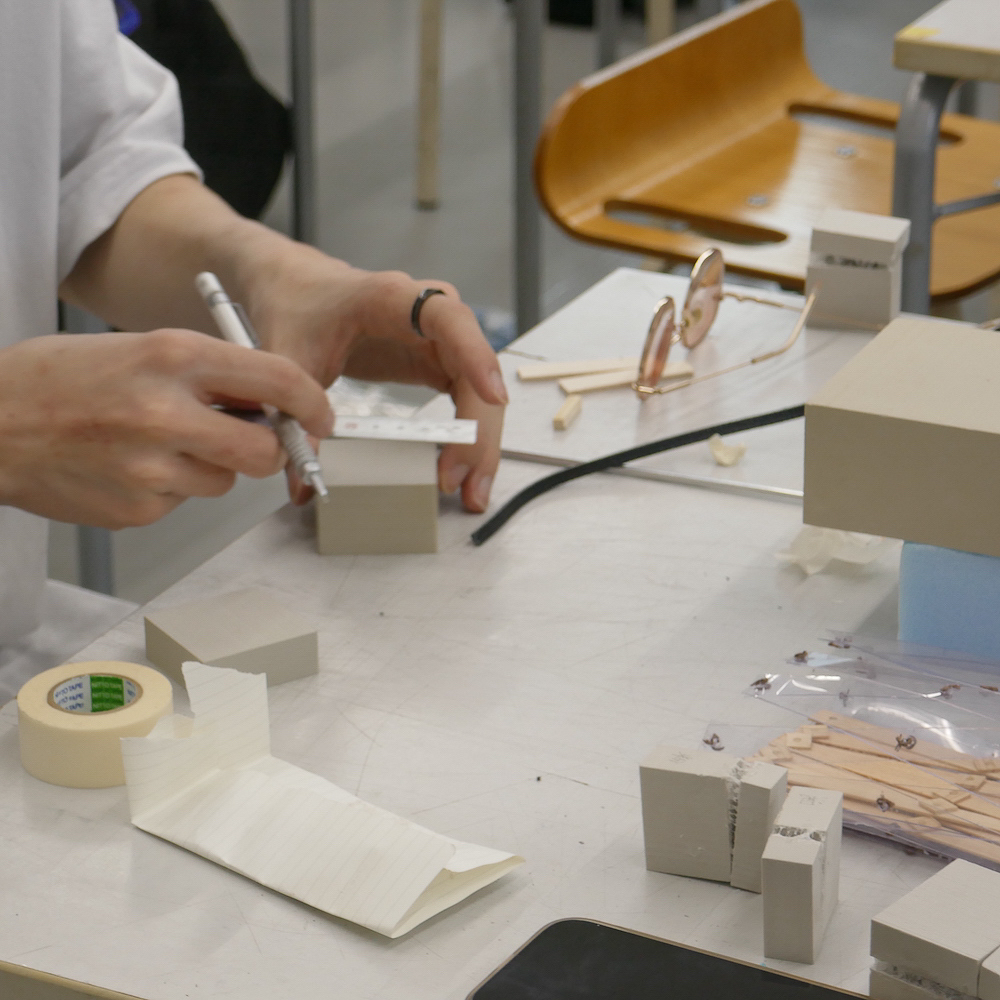

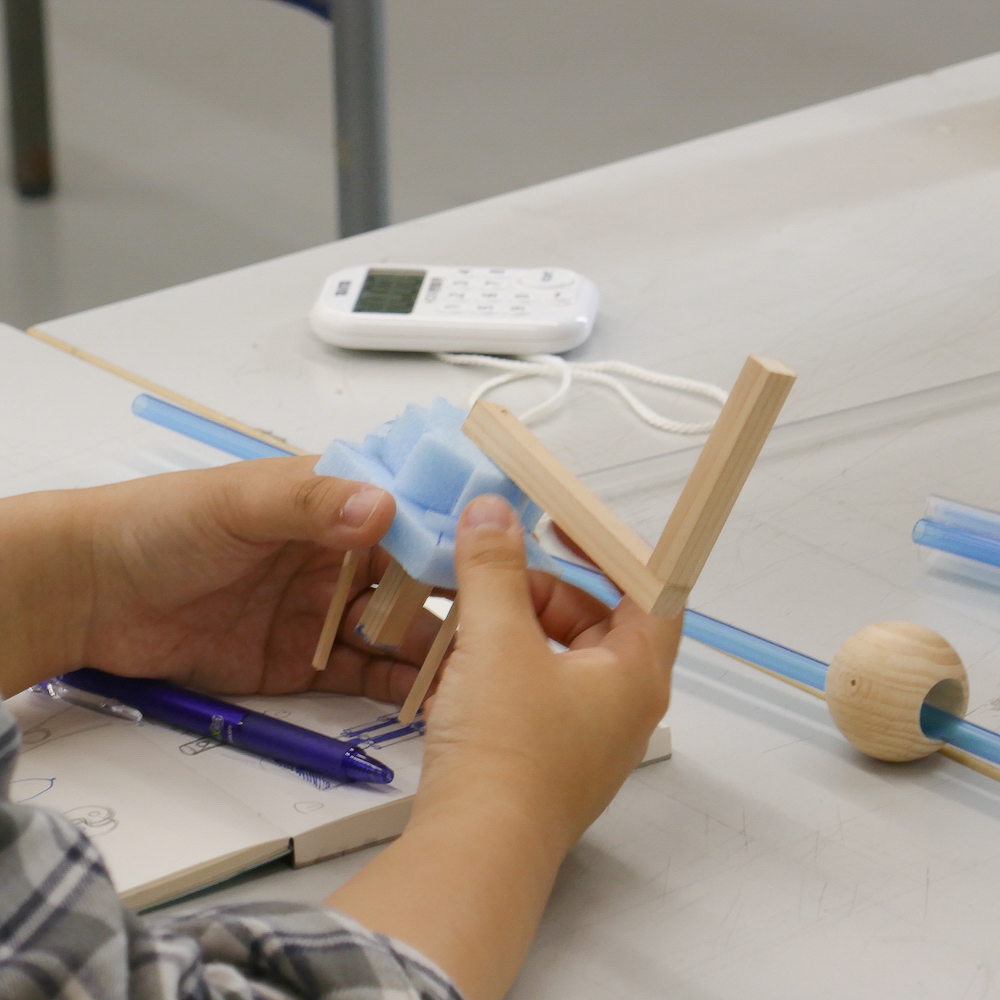

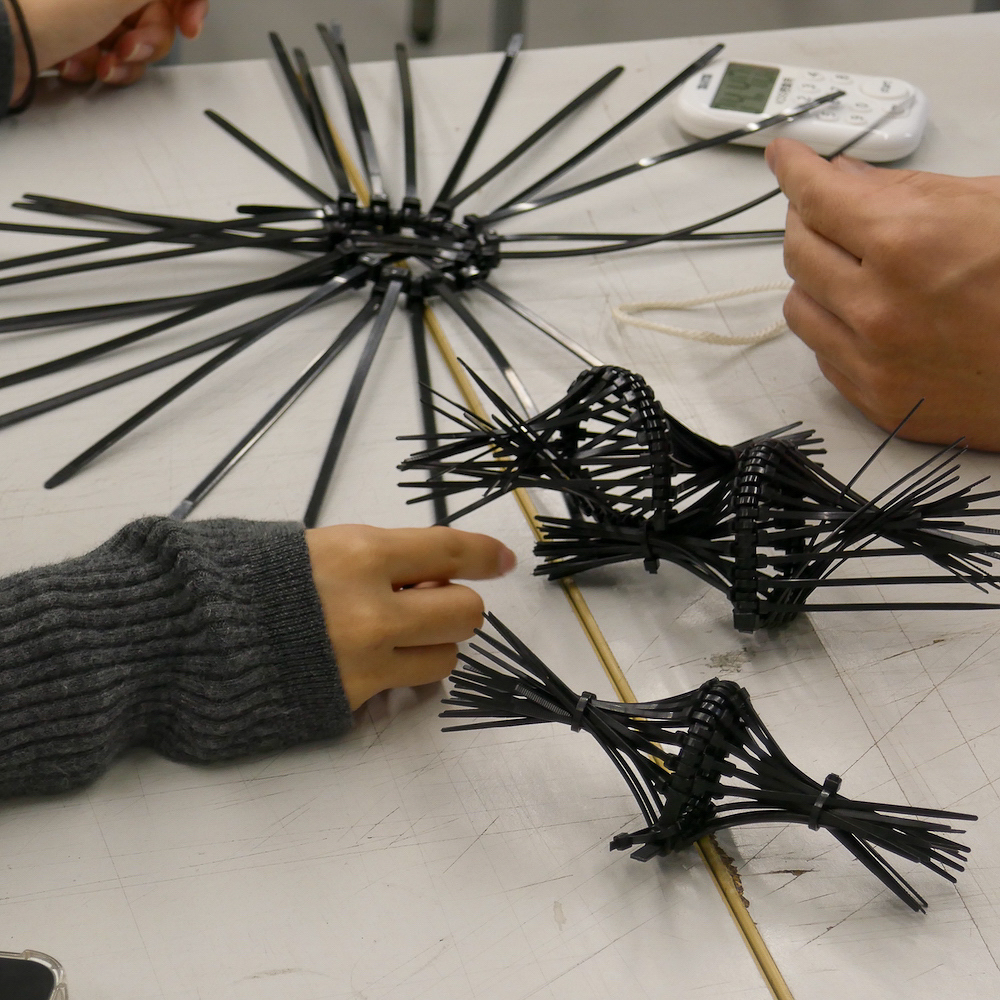

当日は、それぞれが興味を持った素材やそのスケッチ、どんな構造が考えられるか検討したラフモデルを持参し、片根先生のアドバイスを頂きながらブラッシュアップしていました。

中間発表では構造モデルの原寸サイズを製作しますので、エスキースの時間にいろいろな素材やその特徴・加工方法などに触れて、モノをデザインすることと同時に製作する上での知識も学びます。